Persönlichkeiten

Geschichte und Gegenwart der Stadt sind geprägt von einer Vielzahl interessanter Persönlichkeiten, die hier geboren wurden, hier gelebt und gewirkt haben oder sich der Stadt durch persönliche Beziehungen verbunden fühlten.

Geschichte und Gegenwart der Stadt sind geprägt von einer Vielzahl interessanter Persönlichkeiten, die hier geboren wurden, hier gelebt und gewirkt haben oder sich der Stadt durch persönliche Beziehungen verbunden fühlten.

Johann Friedrich Klett

Johann Friedrich Klett

- geboren 1778 in Zella St. Blasii

- gestorben 1847 in Nürnberg

- Gründer der „M.A.N.“

Nach 1805

Einrichtung mehrere verschiedener Unternehmen in Nürnberg.

1841

Gründung der "Eisengießerei und Maschinenfabrik Klett und Co." in Nürnberg. Fertigung von Eisenbahnzubehör (in Anlehnung an den im Jahre 1835 erfolgten Bau der ersten deutschen Eisenbahnstrecke von Nürnberg nach Fürth), Dampfmaschinen und andere Industrieausrüstungen.

1847

Nach seinem Tod übernimmt sein Schwiegersohn Theodor Cramer-Klett den Betrieb und gründet daraus die "Maschinenbau-AG Nürnberg".

1898

Zusammenschluß der "Maschinenbau-AG Nürnberg" mit der "Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg", und damit Gründung der weltbekannten Firma "Maschinenfabrik Augsburg - Nürnberg", heute besser bekannt unter dem Namen "M.A.N.".

Johann Friedrich Klett wird somit als ein Gründer der "M.A.N." angesehen.

Heinrich Ehrhardt

Heinrich Ehrhardt

- geboren 1840 in Zella St. Blasii

- gestorben 1928 in Zella-Mehlis

- Techniker und Erfinder, Geheimer Baurat, Dr. Ing. h.c.

- Werksgründungen:

1878 Maschinenfabrik in Zella St. Blasii

1889 Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik AG in Düsseldorf (Rheinmetall)

1896 Fahrzeugfabrik Eisenach (heute Opel)

1899 Schießplatz Unterlüß / Lüneburger Heide

1901 Übernahme Dreyse, Sömmerda

Entwickelte und stellte her: - Korkenzieher, Nußknacker, Waagen, Geschwindigkeitsmeßeinrichtungen

- Fräs-, Säge-, Dreh-, Stoß-, Schleif-, Prüf- und Richtmaschinen

- Laufbohr- und Laufzieh und Laufschmirgelmaschinen

- verschiedene Walz-, Preß- und Ziehverfahren

- Fahrräder, Personen und Lastkraftwagen, Eisenbahnzubehör

- Militärfahrzeuge, Munition, Maschinengewehre, Hinterlade-, Rohrrücklauf- und Schnellfeuergeschütze

- Inhaber von 128 Patenten (107 zivile; 21 militärische)

- Nach Benz und Daimler 3. Automobilhersteller in Deutschland

Denkmale in Zella-Mehlis:

- Geburtshaus, Kleintiegel 36

- Wohnhaus mit Gedenktafel, Heinrich-Erhardt-Straße 18

- Grabdenkmal auf dem Historischen Stadtfriedhof Zella

- Restgelände seiner Fertigungsbereiche im Ortsteil Zella

Sonstiges:

- Ehrenbürger von Zella-Mehlis und Düsseldorf.

- In Düsseldorf, Zella-Mehlis und Unterlüß/Lüneburger Heide wurden Straßen nach ihm benannt.

- Gedenkmedaille von 1990 vom Zella-Mehliser Medailleur Helmut König.

- Gedenkausstellung in Zella-Mehlis anläßlich seines 150.Geburtstages im Jahre 1990.

- Ständige Ausstellung im Museum Zella-Mehlis und in der Rheinmetall-Studiensammlung Unterlüß.

Albert Gotthilf Sterzing

Albert Gotthilf Sterzing

- geboren 26.02.1822 in Zella St. Blasii

- gestorben 17.10.1889 in Gotha

- Gründer des Deutschen Schützenbundes

26.2.1822

geboren in der Waffenstadt Zella St. Blasii (Vater Amtsphysikus Dr.Johann Christian Sterzing in Zella St. Blasii); ein Bruder lernte Büchsenmacher

1834 - 1840

Gymnasium in Gotha, Abschluß Matura

1840 - 1843

Studium der Rechtswissenschaft an der Landesuniversität Jena

1844

erhielt den Königsschmuck der privilegierten Schützengesellschaft Zella St. Blasii

28.3.1844

Mündliche Prüfung ( durchgefallen )

1844

Gesuch auf Beschäftigung am herzoglichen Justizamt in Zella St. Blasii

Februar 1845

nochmals mündliche Prüfung und nach Bestehen Aufnahme in Rechtskandidatenstand

März 1845

Ernennung zum Accessisten (Justizdienst ohne Bezahlung)

2.4.1845 bis 1848

Accessistenstelle am herzoglichen Justizamt Zella St.Blasii

1846

Gesuch auf Bezahlung

1848

Ernennung zum Aktuar ( Gerichtsangestellter )

1848 - 1854

Stellung als Aktuar am herzoglichen Justizamt Liebenstein bei Plaue/Thür.

1850 - 1861

Mitglied des Gothaer-Landtages (als Landbote erwähnt)

Kandidat für den Reichstag ?

1.10.1850

Ernennung zum Amts- und Gerichtsadvokaten

6.10.1850

Heirat mit Emilie Elise Klett in Zella St. Blasii (Tochter des Zellaer Gewehrhändler Ernst Carl Klett aus der Ehe : 3 Söhne und 2 Töchter)

1854 - 1858

Amtskommissär beim Stadtgericht Gotha

1858 - 1859

Kreisgerichtsrat in Gotha

1859

Staatsanwalt

11.7.1861

Gründung des Deutschen Schützenbundes anläßlich des Deutschen Turntages in Gotha nach einem Aufruf von Sterzing

1860er Jahre

Mitglied des Verwaltungsrates der Thüringischen Eisenbahn

1862 - 1889

Anläßlich der Deutschen Schützentage in Frankfurt/Main, Sterzing zum Vorsitzenden des Gesamtausschusses gewählt; später Bundespräsident des Deutschen Schützenbundes

1865

Vorsitzender des Stadtgerichtes Gotha und Ernennung zum Justizrat

1863 - 1875

Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Gotha

1872

Preußischer Adler-Orden erhalten und Ehrenzeichen für Nichtcombattenten

1876

Tod seiner Frau Emilie in Gotha

1879

Berufung zum Direktor des Landgerichts Gotha

1880

2.Ehe mit Emilie Koch ( eine Tochter geboren 1880 ) - als Vorsitzender des Gothaer Vereins zur Erbauung eines Krematoriums in Gotha als einer der ersten Deutschen eingeäschert

1.1.1888

Ritterkreuz I.Classe vom Herzogtum Sachsen-Gotha

17.10.1889

gestorben in Gotha

1889

Sterzing-Denkmal in Zella St. Blasii geplant (kam nicht zur Ausführung)

1925

Sterzing-Fenster im Zella-Mehliser Rathaus gestiftet von den Zella-Mehliser Schützen

Mitte der 1930er bis 1950er Jahre

Sterzing-Straße in Zella-Mehlis, heutige Waldfrieden-Straße

29.9.1893

Sterzing-Denkmal in Gotha geweiht

1945

zu DDR-Zeiten Denkmal in Gotha abgebaut

17.7.1991

Wiedererrichtung und Weihe im Garten des Schießhauses in Gotha

Johann Valentin Marr

Johann Valentin Marr

- geboren 08.02.1696

- gestorben 03.01.1786

- Königlich Dänischer Hofbüchsenmacher

1696

Am 8.Februar geboren in Zella St. Blasii.

Lehre in seiner Geburtsstadt.

1727

Beginn einer zweijährigen Tätigkeit bei David Bars in Stockholm.

1730

Aufnahme in das Büchsenmacherhandwerk von Zella St. Blasii

1732

erhält von den Obermeistern der Zellaer Büchsenmacherinnung, vermutlich auf Grund des Mangels an Aufträgen, ein Empfehlungsschreiben für die Kgl. Residenzstadt Kopenhagen.

1733

Erlangung des Bürgerrechts in Kopenhagen und Aufnahme als Meister in die dortige Schmiedezunft.

Im Juni 1733 Hochzeit mit Anna Catharina, der Tochter des ebenfalls in Dänemark lebenden Bochumer Büchsenmachermeisters Johann Georg von Bergen. Im November des Jahres Lieferung eines mit Perlmutt besetzten Pistolenpaares an König Christian VI. von Dänemark. In Folge Arbeiten für viele Fürstenhäuser Europas.

1735

Aus Anlaß einer Taufpatenschaft in Zella St. Blasii als Gewehrhändler erwähnt.

1746

Auftrag für die Erstellung von Probestücken für ein neues dänisches Infantriegewehr (M/1746). Nach dem Erhalt dieses Auftrages werden zwischen 1748 und 1765 38095 Stück dieses Typs hergestellt.

1747

als bester Büchsenmacher von Kopenhagen bezeichnet.

1750

Wiederum als Taufpate in Zella St. Blasii erwähnt, hier als "Kgl. Dänischer Hofbüchsenmacher aus Copenhagen".

1759

König Frederick V. ernennt Marr zum Rüstmeister am Kgl. Zeughaus. Von Kopenhagen aus versteht es Marr immer wieder, nach seiner Geburtsstadt Aufträge zu vermitteln - so z.B. nach dem großen Brand in Zella St. Blasii von 1762.

1765

Beendigung der Erarbeitung des ersten vollständigen Bestandsverzeichnisses der Kgl. Rüstkammer durch Marr.

1775

wird als Kgl. Rüstmeister von seinem Sohn Johann Ludwig Ernst abgelöst.

1786

Am 3. Januar stirbt Johann Valentin Marr in Kopenhagen und wird auf dem dortigen Stadtfriedhof beigesetzt.

Ferdinand Helfricht

Ferdinand Helfricht wirkte von 1829 bis zu seinem Tode im Jahre 1892 künstlerisch in Gotha. Er fühlte sich persönlich und arbeitsmäßig so eng mit der herzoglichen Residenzstadt verbunden, dass er sogar lukrative auswärtige Angebote ausschlug. In der „Neuen Münze“ (1828-1838) unterhalb des Schlosses schnitt er als Hofgraveur zahlreiche Münzstempel für die Prägungen des Hauses Sachsen- Coburg und Gotha und führte offizielle, aber auch private Medaillenaufträge aus. Nach 1854 wechselte das Domizil von Helfrichts Arbeitsstätte wiederholt. Von 1855 bis 1868 war das Prägewerk im Innern des Hofes von Schloss Friedenstein in einer an den Westturm angrenzenden Baracke untergebracht, später im sogenannten Magazinhäuschen am Eingang zum Schlosspark.

Besondere Bedeutung erlangte Helfricht mit seinem Medaillenschaffen, dem er sich im Verlaufe seines Wirkens als Stempelschneider zunehmend zuwandte. Seine Medaillen zeichnen sich durch handwerkliches und künstlerisches Können aus. Beeindruckend sind in erster Linie seine ausdrucksstarken Porträts und die bildnerische Originalität der allegorischen Darstellungen. Klassizistische Stiltendenzen werden v. a. bei den Rückseitenbildern spürbar, wobei antike Gottheiten und Personifikationen gehäuft bis in die 50iger Jahre des 19. Jahrhunderts vorkommen.

Neben den Gedenkprägungen auf die Regenten verschiedener Herzoghäuser, schuf Helfricht zahlreiche Personen- und Städtemedaillen, Verdienst- und Preismedaillen. Das Münzkabinett Gotha bewahrt sein Werk in beeindruckendem Umfang auf. Ergänzend zu den Medaillen und Münzen befinden sich noch 250 Stempel, Patritzen, Matritzen und Modelle von Helfricht in der Sammlung.

Auf die zweite Vermählung von Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg und Gotha (1826-1844) mit Prinzessin Maria von Württemberg schuf Helfricht 1832 eine Medaille, die auf der Rückseite zwei stehende weibliche Gottheiten zeigt (Abb.1, 2). Links ist Juno Pronuba mit Schale und Fackel dargestellt, rechts eine weibliche Gottheit, die eine Granatblüte hält. Juno als Urbild der ehrbaren römischen Frau und Familienmutter findet sich häufig auf klassizistischen Medaillen zum Thema Vermählung. Die rechte weibliche Gottheit erinnert an Darstellungen der antiken Spes als göttliche Personifikation der Hoffnung auf Glück.

Die Medaille auf die Vermählung des Erbprinzen Ernst von Sachsen-Coburg und Gotha mit Alexandrine von Baden aus dem Jahre 1842 stellt das Brautpaar in römischer Tracht auf einem von vier Rössern gezogenen Triumphwagen dar (Abb. 3). Die Pferde sprengen dabei paarweise nach links und rechts zur Seite und geben eindrucksvoll den Blick auf die Hauptpersonen frei. Das äußere linke Pferd wird von einem kleinen, geflügelten Liebesgott gehalten, das rechte Pferd bändigt ein Genius, der über der Schulter die für ihn typische Fackel trägt. Die Szene ist göttlich erhoben, wie die Wolke unter den Pferden versinnbildlicht. In antiker Bildtradition stehend, lässt sich Ernst als siegreicher Herrscher und Imperator darstellen.

Am 27. Januar 1869 stiftete Herzog Ernst II. von Sachsen- Coburg und Gotha (1844-1893) als Ehrenauszeichnung für Frauen, die in der Armen- und Krankenpflege besondere Verdienste erworben hatten, die „Medaille für weibliches Verdienst“ (Abb. 4). Diese zeigt auf der Vorderseite das Porträt Alexandrines und wurde von der Herzogin persönlich verliehen. Sowohl die Verdienstmedaille als auch das zugrundeliegende Wachsmodell (Abb. 5) von Helfricht befinden sich heute noch im Münzkabinett Gotha.

Ferdinand Helfricht zählt zweifellos zu den namhaften Medailleuren des 19. Jahrhunderts, wenn auch nicht zu den produktivsten Künstlern seines Metiers. Sein Gesamtwerk umfasst nahezu 200 Medaillen und Münzstempel. Bedeutungsmäßig gebührt ihm ein fester Platz in der Kunstgeschichte neben Zeitgenossen, wie A. Facius (1806-1874), F. W. Kullrich (1821-1887), C. C. Pfeuffer (1801-1861), F. Brehmer (1815-1889), C. F. Voigt (1800-1874).

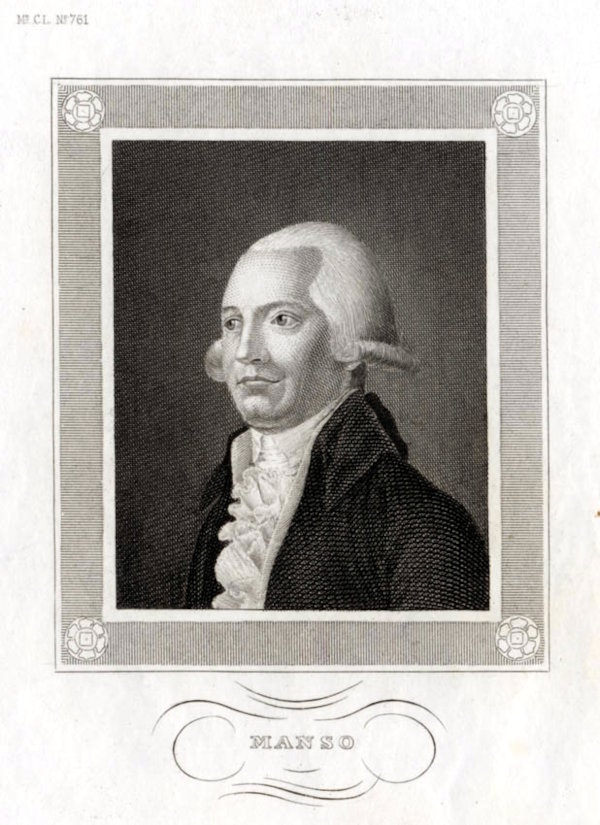

Johann Caspar Friedrich Manso

- 1759-1826

- Historiker, Philologe und Dichter, Gymnasialdirektor zu Breslau

Carl Walther

Carl Walther

- geboren 1858 in Zella St. Blasii

- gestorben 9. Juli 1915 in Zella St. Blasii

- Büchsenmachermeister und Gründer der gleichnamigen Waffenfabrik

1873

Lehre bei Büchsenmachermeister Willibald Barthelmes mit anschließender Tätigkeit als Büchsenmacher in mehreren Zellaer Waffenbetrieben.

1886

Gründung eines eigenen Betriebes auf dem Zellaer "Katzenbuckel". Fertigung von Scheibengewehren.

1888

Verehelichung mit Minna, der Tochter des bekannten Zellaer "Arminius"-Revolverfabrikanten Friedrich Pickert. Ausbildung seiner Söhne Fritz, Georg, Willy, Erich u. Lothar ebenfalls im Waffenhandwerk und Profilverlagerung seines Betriebes hin zur Fertigung von Faustfeuerwaffen.

1908

Unter maßgeblicher Mitwirkung seines ältesten Sohnes Fritz entsteht die erste 6,35 mm-Walther-Selbstladepistole mit der Bezeichnung "Modell 1". Dieser folgten im Laufe der folgenden Jahre verbesserte Waffen bis hin zum "Modell 9".

1915

Bezug des neu geschaffenen Betriebsgeländes in der Zellaer "Goethestraße" und Entwicklung zu einem der größten Arbeitgeber in Zella-Mehlis.

9.7.15

Tod des Firmengründers Carl Walther. Fortführung des Betriebes durch Fritz, Georg und Erich unter der Bezeichnung "Carl-Walther-Waffenfabrik"

1924

Beginn mit der Fertigung von Rechenmaschinen

1925

Lothar Walther, der jüngste Sohn, gründet seine eigene Firma auf dem "Katzenbuckel"

1929

Fertigung der Walther - PP (Polizeipistole)

1931

Fertigung der Walther - PPK (Polizeipistole/Kriminal)

1938

Fertigung der Wehrmachts-Dienstpistole P 38 Diese Pistolen begründeten die weltweite Bekanntheit der Zella-Mehliser Waffenfirma "Carl Walther"

1945

Am 3.April besetzten amerikanische Streitkräfte Zella-Mehlis. Eine der ersten Fragen der Besatzer war: "Where is Walther?" Der Betrieb wurde genauestens inspiziert und die Unterlagen konfisziert. Als die Übergabe des besetzten Südthüringens an die Russen bevorstand, wurden Industrielle mit ihren Familien in den amerikanischen Sektor Deutschlands - ins Baden - Württembergische Heidenheim "zwangsevakuiert"- unter ihnen auch die Walther-Familien.

1947

Die Fabrikanlagen des Hauptwerkes der Firma "Walther" in Zella-Mehlis wurden gesprengt.1947

Neubeginn der Rechenmaschinenfertigung in Gerstetten - später auch in Niederstotzingen. Die Firma Lothar Walther fertigt noch heute in Königsbronn.

1950

Neubeginn auch für die Waffenfertigung in Ulm.

1993

"UMAREX" kauft den Großteil der Carl Walther GmbH auf.

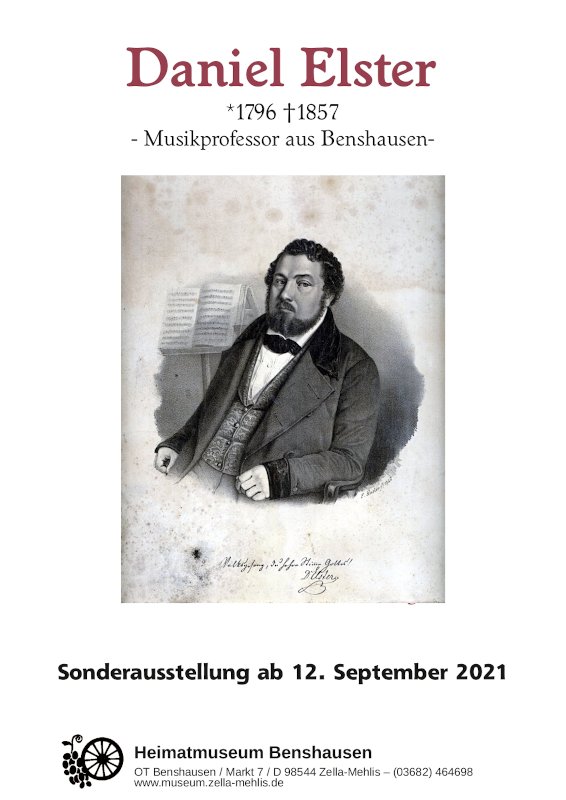

Johann Daniel Elster

Am 16. September 1796 wurde Johann Daniel Elster, als Sohn des Hammerschmiedes Johann Christoph Elster, in Benshausen geboren.

Früh wurde sein musikalisches Talent erkannt und durch einen Suhler Privatlehrer gefördert.

Ab 1808 besuchte er das Gymnasium in Freiberg (Sachsen). Infolge der Wirren der Befreiungskriege kehrte er in die Heimat zurück.

Seine Schulzeit beendete er 1814 mit dem Abitur am Gymnasium in Schleusingen.

Von 1814 bis 1820 studierte er Theologie und Medizin in Leipzig, Jena und Würzburg.

1817 gehörte er in Leipzig zu den Gründern der 2. deutschen Burschenschaft und nahm als deren Deputierter am Wartburgfest teil.

Gemeinsam mit einem Freund fasste er 1819 den Entschluss, nach Südamerika auszuwandern und sich dem Befreiungskampf Simón Bolivars anzuschließen. Er wurde schließlich in Paris aufgegriffen und in die Fremdenlegion gepresst.

Als Stabsarzt im „Philhellenenbataillon“ nahm er 1821 an der Schlacht bei Peta in Griechenland teil. Als sein Bataillon in einen Hinterhalt geriet und völlig aufgerieben wurde, gelang ihm zusam-men mit 17 seiner Kameraden die Flucht.

Als Musiklehrer im schweizerischen Kanton Aargau gründete er 1825 den Männerchor Baden.

Wegen der Hochzeit mit Rosine Margarete Bohlig (Röschen) kehrte er 1828 nach Benshausen zurück. Hier kümmerte er sich maßgeblich um die Entwicklung des Männerchorwesens in Südthüringen und organisierte Massenchorkonzerte. Aktiv war auch seine Mitarbeit im „Benshäuser Kreis“ mit Ludwig Bechstein, Ludwig Storch, dem Verleger Glaser, Bernhard Holzapfel, dem Historiker Förster und Andreas Zöllner.

Am 2. Juni 1834 starb seine Ehefrau unerwartet.

Im Dezember 1835 fand die Uraufführung seiner Oper „Richard und Blondel“ am Meininger Hoftheater statt

In der Zeit von 1835 bis 1840 betätigte er sich als Kapellmeister an verschiedenen Theatern in Deutschland und der Schweiz.

Im Sommer 1840 heiratete er seine ehemalige Schülerin Franziska Lang.

Er betätigte sich 1843 erfolgreich als Musik- und Gesangslehrer, Organist und Chorleiter im Kanton Aargau.

Ab 1845 bekam er eine Anstellung als Musikprofessor am Lehrerseminar Lenzburg/Wettingen.

Von 1847 bis 1851 war er Leiter des Freiämter Sängerbundes und wirkte maßgeblich an den Aargauer und Eidgenössischen Sängerfesten mit. (Er dirigierte bis zu 1000 Sänger!)

Am 19. Dezember 1857 starb er in Wettingen und wurde an der reformierten Kirche in Baden (Kanton Aargau) begraben.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Online-Ausstellung: Daniel Elster – Musikprofessor aus Benshausen »

Friedrich Weisheit

- 1875 - 1956

- Friedrich Weisheit verehelicht mit der Seiltänzertochter Marie Traber-Müller

- Begründer (gemeinsam mit seinem Bruder Wilhelm) der bis heute berühmten Hochseilartistenfamilie "Geschwister Weisheit"

- Friedrich Wilhelm Weisheit wurde 1875 in Mehlis geboren.

- Dem Thüringer Land ist die Artisten-Dynastie nunmehr bereits in der 5. Generation mit dem Standort Gotha treu geblieben und begeistert mit atemberaubenden Spitzenleistungen in luftiger Höhe weltweit ihr Publikum.

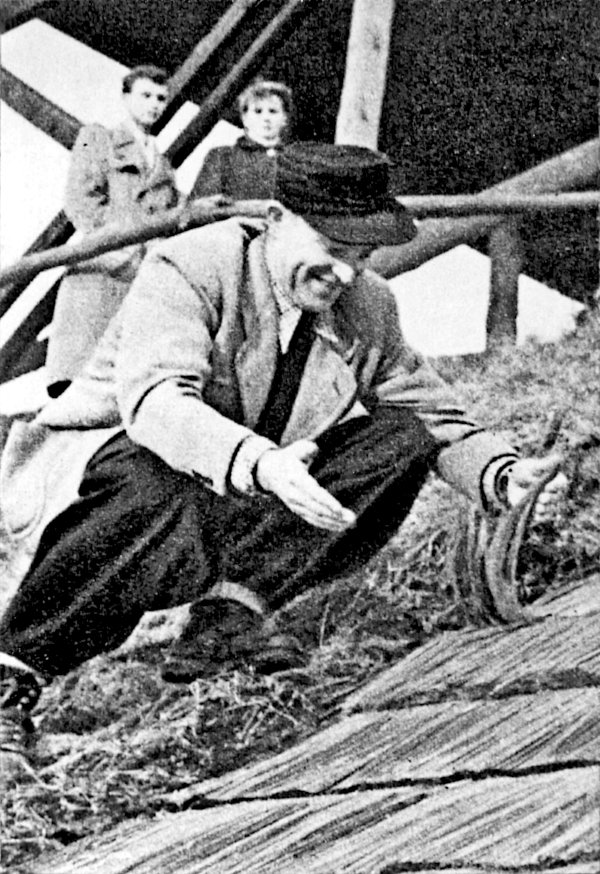

Hans Renner

- 1919-1970

- Trainer des DDR-Skisprung-Nationalteams

- Spitzentrainer des SC-Motor Zella-Mehlis, u.a. von Olympiasieger Helmut Recknagel

- Erfinder der Skisprungmatten

Helmut Recknagel

- geb. 1937

- Werkzeugmacher, Veterinärmediziner

- Bis 1964 Skispringer des SC Motor Zella-Mehlis

- 1957 sensationeller Holmenkollen-Sieger als erster Nichtskandinavier

- 1960 Olympiasieger und Weltmeister in Squaw Valley/USA

- 1962 Weltmeister in Zakopane/Polen

- 5x Sieger bei Intern. Skiflugwochen

- 3x Sieger der Vierschanzen-Tournee

- 3x DDR-Meister

- Ehrenbürger von Zella-Mehlis

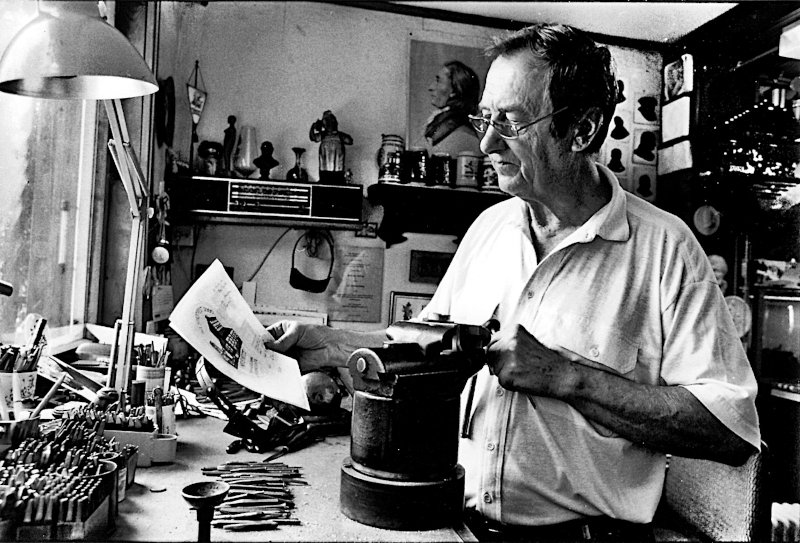

Helmut König

Am 1. Oktober 1934 in Mailand geboren, weil der Vater Willy König zu der Zeit als Feinmechanikermeister in der dortigen Filiale der Mercedes Büromaschinen AG Zella-Mehlis tätig war, ist Helmut König jedoch ab 1936 in Zella-Mehlis aufgewachsen.

Hier besuchte er von 1941 bis 1949 die Volksschule und begann ab 1949 eine Ausbildung zum Jagdwaffengraveur im VEB IFA Zella-Mehlis. Bis 1952 ließ er sich außerdem zum Stahlstempelschneider im VEB August Bebel Werk Zella-Mehlis ausbilden und absolvierte seine Gesellenprüfung ein Jahr später 1953.

1955 bis 1958 war er als Jagdwaffengraveur bei der Fa. Jäger in Mainz tätig, folgte aber dann wieder dem Ruf der Heimat und arbeitete von 1958 bis 1971 als Graveur und Lehrausbilder in der PGH Frieden Suhl. Im Jahr 1960 heiratete er seine Frau Brigitte und 1961 komplettierte die Geburt von Tochter Heike das familiäre Glück.

1962 legte Helmut König seine Meisterprüfung im Graveurhandwerk ab.

Ab 1972 war er dann als selbständiger Handwerker in seiner Werkstatt in Zella-Mehlis tätig, nachdem er große behördliche Hürden mithilfe seines Durchhaltevermögens gemeistert hatte.

Für die Büchsenmacherhandwerksgenossenschaft (BÜHAG) fertigte er nun als Jagdwaffengraveur Pokale, Ehrenteller etc. für Sportvereine, Regierungsangehörige u.a. Mit diesen Aufträgen war er in der DDR auf zehn Jahre ausgelastet. Jedoch war diese Tätigkeit nicht zufriedenstellend für den Zella-Mehliser Graveur. Daher verfolgte er dann, nachdem er 1974 einen ersten Auftrag für eine Medaille vom Kulturbund der DDR erhalten hatte, das Stempelschneiden und Medaillenprägen, was zu seinem Haupterwerb wurde.

1977 wurde er mit dem DDR-Titel „Anerkannter Kunsthandwerker“ ausgezeichnet. 1986 erfolgte die Aufnahme in den Verband Bildender Künstler der DDR und drei Jahre später 1989 die Aufnahme in den Verband bildender Künstler Thüringens e.V., Erfurt.

Die Wende brachte neue Schwierigkeiten, Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten und positive Veränderungen mit sich. Mit unermüdlichem Arbeitseifer und Durchhaltevermögen und einer großen Portion Risikobereitschaft ebnete sich Helmut König den Weg als Graveur in seiner Heimatstadt und arbeitete bis zu seinem Tod am 24. März 2017 in Zella-Mehlis noch regelmäßig in seiner Werkstatt.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Online-Ausstellung: Mensch König! »